Pepe, por siempre Pepe

Caceristas éramos todos. Pepe Cáceres hizo el favor de unir a tres generaciones. Si a mi abuelo le hubieran preguntado en vida por algún torero, de seguro hubiera respondido que Manolete o Pepe Cáceres. El abuelo, con su cerebro de arquitecto escondido, fue a toros cuando sus hijos lo acorralaron y se lo exigieron. Nunca entendió más allá de que en el ruedo había un animal y otros que intentaban despedazarlo.

Este texto corresponde a un fragmento de la obra ‘La Afición’ (premio literario de Fundación Joselito de la Comunidad de Madrid, publicada por Espasa Calpe), de autoría del periodista bogotano Víctor Diusabá Rojas. En él, el cronista hace un sentido homenaje del maestro Pepe Cáceres, de quien fue devoto espectador en sus años de niñez, de la mano de su padre, Víctor Manuel, cacerista como él. Pepe Cáceres fue corneado mortalmente el 20 de julio de 1987 , hace 30 años, en la plaza de toros de Sogamoso, y falleció el 16 de agosto del mismo año en Bogotá.

Pepe era aquel terco hombre al que la vida no pudo quitar nada, ni siquiera el derecho de perderla. Lo veo vestido con trajes blancos, el cabello alborotado, el corbatín fuera de sitio, la muleta atorada entre las manos, el toro a la defensiva, la plaza hecha una bronca.

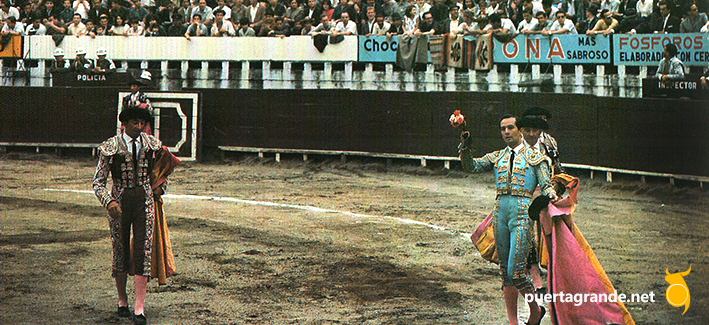

Lo veo con un traje azul intenso, la cabeza que parecía chica para el tamaño de la montera, el capote hecho un juego de color y armonía, el gesto desafiante al tendido, la gente soltando en dos tiempos el “¡Pe-pe! ¡Pe-pe!”, los sombreros, cordobeses y de pluma, planeando antes de aterrizar a sus pies, las botas licoreras finas, tres ZZZ, levantando nubes de arena al caer desde el tendido, y las menos finas echando su sangre de licor espumoso por las bocas anchas, víctimas del impacto. Y veo a Pepe abriendo con dificultad un calabazo rojo para tomar un trago que le han hecho llegar desde los tendidos altos. Los calabazos, unos recipientes sacados de la corteza del fruto del árbol que lleva su nombre, pintados de rojo y con la figura burda, casi siempre, de un matador jugando con el capote ante un toro que mira, con los ojos fuera de órbita, a la inmensidad. ¿Quiénes hacían los calabazos? ¿Quiénes pintaban los calabazos? Veo a Pepe y recuerdo sus raptos de inspiración, y junto a ellos, los de su furia india. No permitía errores en la lidia, y eso le incluía, antes que todos, a él. Por eso iba a las tablas a soltar todo lo que tenía que decir. Si la vida lo hubiera mandado a ver las corridas desde el tendido, hubiera sido el mismo. La afición, mucho más grande que toda su grandeza, le obligaba a ser así, nada más que así.

Una vez en Manizales desmonto al picador y se subió a hacer con vara lo que había que hacer. La plaza guardó primero un silencio cómplice, pero luego de ver sangrar al animal explotó en una ovación que el emperador dejó pasar de largo. No estaba ahí para que lo aplaudieran, si no para que lo respetaran.

Murió el 16 de agosto de 1987, víctima de una cornada propinada por el toro Monín, de la ganadería San Sebastián de Ovejas, en la plaza de Sogamoso, el 20 de julio de ese mismo año. Pero hubiera podido caer en Madrid, en México, en Bogotá o mucho antes, en aquel pueblito donde llegó un día como anónimo forastero. Iba rumbo a la finca donde intentaba levantar una ganadería de su propiedad. Le acompañaba un joven músico con el que tenía un lejano parentesco. Un cartel de toros le hizo frenar en seco. Había toros y le resultaba imperdonable seguir de largo. Se bajaron del coche y Pepe eligió ver la lidia de un novillo desde el propio ruedo, levantado sobre el mismo lugar en el que los domingos se hacía mercado semanal.

Un muchacho con un remendado traje de luces intentaba sacar unos pases, con movimientos rápidos y bruscos. El animal parecía más confundido que su impropio lidiador. Pepe no esperó mucho y se fue a la cara de ambos. El novillero le reconoció al verle y apenas atinó a soltar un temeroso “maestro, yo…” antes de hacerle entrega de los trastos. Un hombre que desde los palcos hacía las veces de locutor pidió la presencia de la policía para “sacar del ruedo a un espontáneo que no tiene permiso del señor alcalde”. Antes de que los miembros de la guardia intentaran tomarse el trabajo de detenerlo, Pepe citó de frente y pegó el primer muletazo, y el toro pareció agradecerle el gesto. Citó de nuevo y dio un derechazo más, y otro, y otro más. La plaza y el locutor se quedaron en silencio. La banda cambió las notas de una tonada local a un pasodoble. Luego Pepe dejó caer en el inédito lugar todo lo que sabía y todo lo que quería saber. La plaza parecía tambalear. El maestro buscó al novillero y con un gesto le pidió la espada. “Matador, disculpe usted, es que la novillada no es a muerte. Usted comprenderá. El señor alcalde sólo pago al ganadero…” La frase se quedó a medio hacer. Pepe tomó el estoque, puso al toro en suerte y lo mató desde la intención. Nunca mataba los toros en Madrid, ni en México, ni en Bogotá, y sí se había detenido en ese pueblito a matarlos bien. Entonces, se dio media vuelta y salió presuroso antes de que la gente, que ya lo había identificado, previas disculpas del anunciante oficial, lo pudiera alzar a hombros. Fue al coche, pidió la presencia del ganadero, preguntó cuánto valía el novillo, lo pagó y se fue.

Ése era Pepe, un aficionado metido en un traje de luces. Un hombre con la pasión hecha tempestad. Un torero que me unió con mi padre, que era cacerista, sin poder advertir que Pepe era mucho más que esas cacerinas, lances parecidos a las gaoneras pero con la diferencia de hacer el cite con el envés del capote. Cacerinas que se volvieron costumbre y que mi padre me obligaba a pedir a voz en cuello desde la fila 18, una vez aparecían los picadores en el ruedo.

Nunca tuve a Pepe cerca, es decir, a poca distancia, pero, en cambio, desde ese sentimiento de idolatría que nos despiertan los toreros que son tan afines a nuestra percepción artística, lo tuve en el mejor de los lugares. Todavía busco con ilusión entre libros de la infancia y la juventud una serie de fotografías que algún vendedor callejero nos dio a aguardar, a cambio de unos pocos pesos, a la salida de una tarde de toros. Vale decir en qué circunstancias. Justo frente a la puerta de cuadrillas de La Santamaría existía una construcción vieja, como todas las del sector, en la que, bajo un techo, alguien tuvo la idea de levantar un rincón taurino para que los aficionados de tendidos altos (resultaba bastante improbable que allí fuera a dar alguien de barrera o contrabarrera) dejaran correr sus ocurrencias, antes y después de las corridas, al calor de unos aguardientes o con la complicidad de unas cervezas, en un medio como el nuestro, distante del vino.

Lo llamábamos El Lote y parecía tener una inmensa antesala, casi un atrio, que terminaba en un gigantesco mostrador, con algunas sillas y pocas mesas desperdigadas frente a él. Lo que había entre esa vitrina, desocupada y que cumplía más bien funciones de muro para separar a propietarios de clientes, y de altar, era una mujer robusta, parapetada detrás de un delantal mugriento. El altar era una desordenada colección de cosas bellas y añejas. Un cartel, no tenía yo aún edad para dudar de su pureza, de su originalidad, y que correspondía a una viejísima tarde de toros, con nombres que me resultaban extraños, pero antes que nada fascinantes: Calesero, El Soldado… A los costados del cartel, pares de banderillas, con señales en sus arpones de haber sido clavados con suficiente certeza para no caer nunca de sus lugares. Abanicos, hechos a la carrera, soportaban señales del paso del polvo de muchos años. Y por aquí y por allá, fotografías. Momentos detenidos en el tiempo de verónicas de autores que parecían inéditos, porque sus quijadas estaban ceñidas al pecho y sólo se veían las coronas de sus monteras. Estocadas de perfección.

Rostros de mirada glacial. Algunas sonrisas tímidas. Un número del Bombero Torero y El Empastre. Cantinflas dando una chicuelina con la hoja desplegada de un periódico. Un picador angustiado bajo el peso de un caballo, y un picador, el mismo, sin poder huir de un toro que lo mira, apenas separados por el castoreño que ha rodado a la arena. Una, dos, tres, mil puertas grandes. Hombres pasando por entre las manos extendidas de los aficionados, que podrían ser manos del purgatorio, queriendo tocar el milagro que sale en persona y a hombros. El milagro que los puede redimir de tantas tardes malas.

Fotos añejas de la plaza. Con Buicks, Fords, Chevrolets negros o blancos, aparcados frente a ella. Y hombres de trajes oscuros, como si esperaran a misa, en los alrededores.

El Lote era el altar. Alguien, que no era la mujer que tiraba contra el techo latas con que venían sellados los envases de vidrio de las cervezas cada vez que aplicaba su infalible destapador, había puesto todo aquello ahí, con un inmaculado desorden. Imposible hacerlo mejor.

Debió ser allí donde mi padre y yo encontramos a un vendedor que nos dio para guardarla, porque me resisto a creer que quisiera hacer un simple negocio, la colección de fotografías aquella. Papá me las entregó. Las extravié y las sigo buscando. Sobre un fondo de ladrillos aparecían, con trajes de color incierto (las láminas eran a blanco y negro), Santiago Martín (El Viti), Diego Puerta, Jaime Ostos, Paco Camino, Antonio Ordóñez, Gabriel de la Casa y Pepe Cáceres. Si Pepe estaba allí, era por su importancia. Yo cargaba las fotografías en la maleta de la escuela, las llevaba y de alguna manera me frustraba porque no parecían interesarle mucho a mis compañeros, más pendientes de monitas nimias como en las que aparecían futbolistas o luchadores enmascarados.

Hoy, El Lote es una tapia que no debe tener dentro más que ruinas. Allí viví largos domingos. Allí pude preguntar todo lo que quería sobre los toros sin temor a encontrar disculpas como “no es el momento”, “no lo sé”, o “más tarde”. Siempre una voz quiso sacarme de la ignorancia, a costa, lo sé, de mentiras piadosas sobre quién era éste o aquél de la fotografía. Y allí hice mis primeras y únicas prácticas taurinas con un pequeño poncho o ruana – capa nuestra- a solicitud del entusiasmo de los viejos, que, pasados de copas, me veían, torear de salón y luego me obligaban a recoger las orejas que concedían con exceso de generosidad.

Pepe marcó esa época en mi país. El día que murió en el ruedo, aunque tardaría en fallecer en una clínica de Bogotá, descubrí el miedo en los toreros. Esa mirada de horror, cuando Cáceres entra por la tronera del burladero luego de sentir el pitón de Monín en sus carnes, es el miedo. El miedo a morir, a no poder volver, el miedo que tantas veces se agazapa detrás del valor y que todos sabemos que está presente pero no lo queremos mirar.

La noche de agosto en que fui a despedirlo en el Planetario Distrital, un centro de astronomía vecino a la plaza de toros, me incliné y lloré. Le dije: “Gracias”. Al lado mío, en silencio, con las huellas de una noche larga en su rostro, vi dejar caer unas lágrimas a Manuel H. Rodríguez, un fotógrafo que estuvo, más que nadie, con Pepe hasta el final.